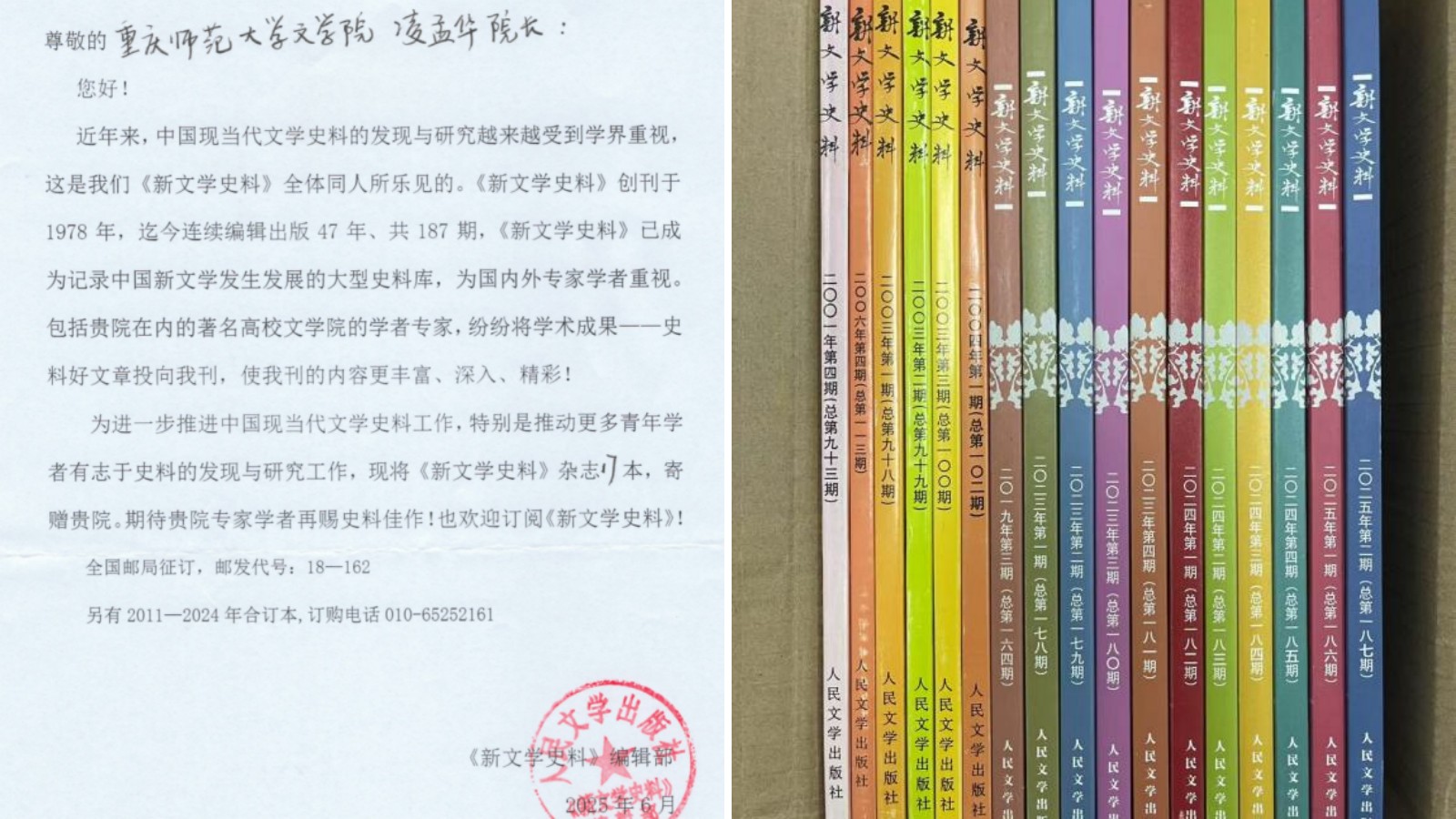

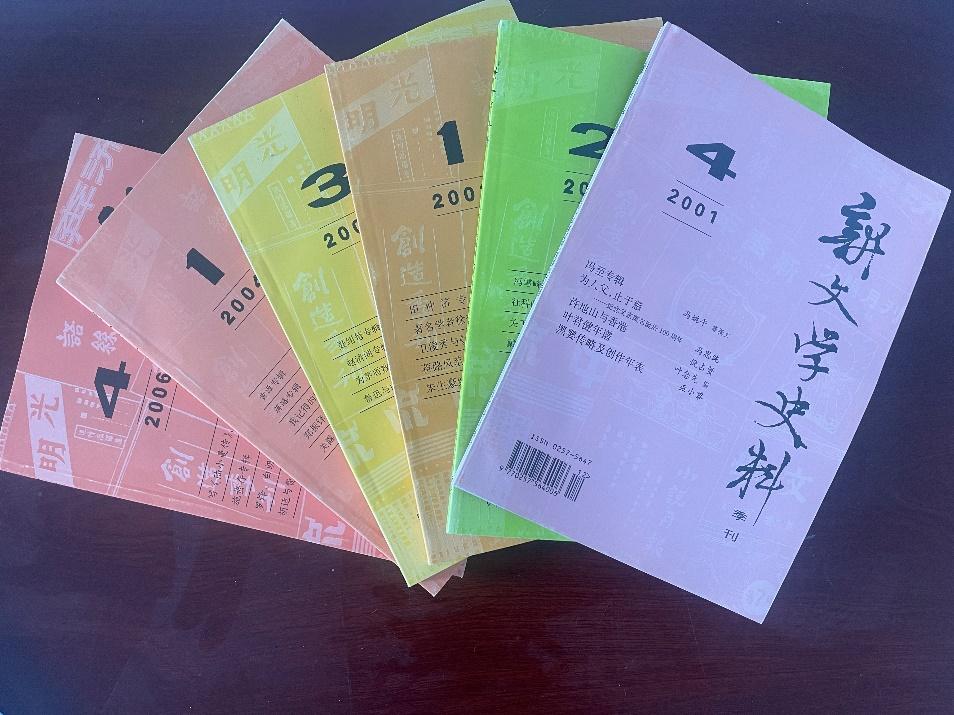

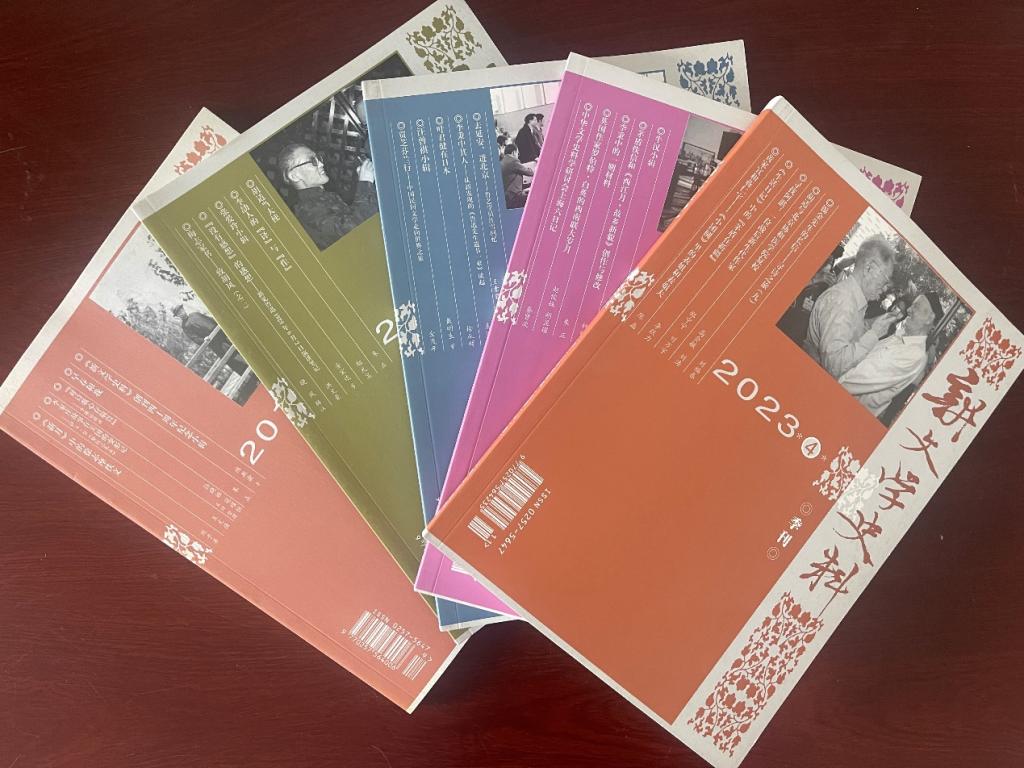

近日,我校文学院收到了《新文学史料》编辑部寄赠的17本《新文学史料》杂志,其中包括2023年至今的全套刊物10本以及2001—2019年间的珍贵旧刊7本。

《新文学史料》杂志由人民文学出版社主办,自1978年创刊以来,至今已连续出版47年,共187期。作为CSSCI来源期刊、全国中文核心期刊,该刊始终致力于发表我国现当代文学各个历史时期的重要史料文章,集学术性、资料性和研究性于一体,已成为记录中国新文学发生发展的大型史料库,极具学术文化价值,深受国内外专家学者重视与推崇。

近年来,学院凌孟华教授的《叶圣陶集外演讲词与<学僧天地>》《李金发日记<庐山受训记>》中的胡适、洪深、苏雪林》《新见陈敬容书评<一间自己的屋子>》、杨华丽教授的《战时“下江人”的情感内蕴之变》等成果已在《新文学史料》发表,彰显了学院在现当代文学史料研究领域的学术影响力。

91热亚洲精品在线国产文学院有着重视文献史料尤其是抗战大后方文学文献史料整理与研究的优秀传统。1979年,学院在全国率先成立“国统区抗战文艺研究室”,此后多位教师参与编纂大型文学史料丛书《中国抗日战争时期大后方文学书系》,蒋洛平、刘安章、戴少瑶等前辈开启了大后方抗战文艺资料的整理与研究;上世纪90年代以后,周晓风、靳明全、郝明工等老师继续前行,2005年建成“重庆市抗战文史研究中心”,获批重庆市人文社科重点研究基地;2000年,91热亚洲精品在线国产开始招收中国现当代文学硕士研究生时,老一辈研究者就一致认为,应立足国家需求,实施抗战大后方文学研究以及学生培养的系统工程,而史料研究是学科建设的重要基石。近年来,学院在史料发掘领域不断取得突破。周晓风教授主持完成国家社科基金重大项目“抗战大后方文学史料数据库建设研究”,建成全国唯一的“抗战大后方文学史料数据库”,后续将推出《抗战大后方文学史料作品提要丛书》《抗战大后方文学史料研究丛书》《抗战大后方文学史料建设丛书》等3套丛书。近年来立项的国家社科基金项目“抗战时期作家佚作与版本研究”“《国讯》与抗战文学形态研究”“抗战大后方旧体诗词的文献整理与研究”“抗战大后方经济生活与文学书写研究”“大后方抗战小说的家庭伦理叙事研究”、教育部人文社科研究一般项目“现代文学大家与大后方文学的整体建构”、重庆市项目“穆旦抗战时期的诗歌创作研究”“抗战时期林伯渠在渝活动的考察与研究”“抗战时期重庆广播电台外宣史料的整理研究”等,出版的专著《重庆时期冰心的创作与活动研究》《艾芜抗战文献考录》《故纸无言:民国文学文献脞谈录》《烽火遗篇:抗战时期作家佚作与版本》等,均立足于抗战大后方文献史料的整理,努力拓展抗战大后方文学研究的深度与广度。

不仅如此,2004年以来,学院中国现当代文学学科导师团队指导了135篇抗战文学研究硕士学位论文,2019年以来指导了119篇抗战文学研究学士学位论文(包括重庆市优秀硕士学位论文多篇),2021年以来指导14位硕士生独立主持研究抗战文学的省厅级科研项目、13个本科生课题组主持完成研究抗战文学的国家级、省级大学生创新创业训练项目,2021年以来学生获得省部级及其以上奖励10余人次,公开出版了研究生论文集《区域文化与战时中国文艺》。

总体而言,2004年至今,重师文学院中国现当代文学学科团队集体打造了教师、学生双方的标志性成果群。教师方面,形成了“课题—论文—专著—获奖—人才称号”互动共生的抗战文学研究代表性成果集群;学生方面,形成了“课题—期刊论文—学位论文—获奖”互动共生的抗战文学研究代表性成果集群。尤其值得一提的是,教师的标志性成果群有学生的参与,带动了学生的标志性成果群的产生,而学生标志性成果群的出现,标志着团队抗战文学研究人才培养体系的成功构建;教师与学生代表性成果群的推出,形成1+1>2效应,在国内产生了良好反响。

此次寄赠是对我校文学院中国现当代文学学科在史料研究领域的肯定,将对文学院的学科建设和人才培养产生积极影响。